staryuan 發表於 2008-06-17 01時;瀏覽人次 49654

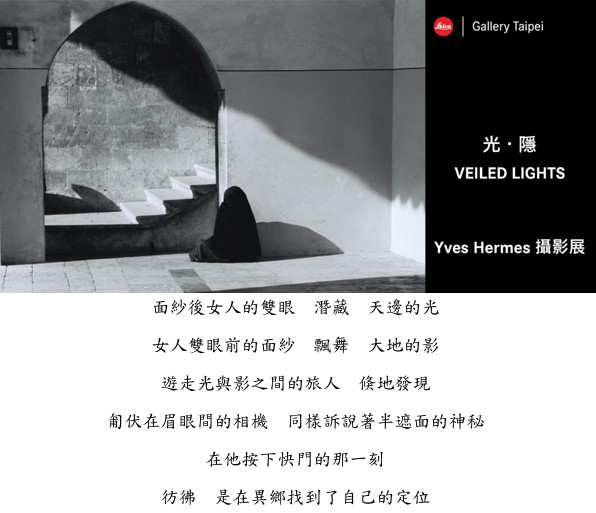

『光‧隱/VEILED LIGHTS』 Yves Hermes攝影作品展

「光」和「影」不停玩著你爭我奪的遊戲,身為一位攝影師,「光」有著不言而喻的重要性。沒有光,就沒有影像足以形成;因為有「光」的存在,所以造就了對應物「影」的產生,而「影」亦步亦趨地隨著「光」的走向,襯托出光的深度、形狀、角度,二者之間是巧妙地互依共存,形成視覺上的一大享受。

展出期間:2008.6.13~2008.7.31 週一~週六 11:00~20:30

展出地點:興華拓展台北旗艦店 (二樓藝文空間)

展出地址:臺北市中正區博愛路28號 TEL:02-2370 5627

中東地區是一片充滿對立的世界,它的「內在」與「外相」時時相互對抗。當婦女在屋內時主導並掌握一切的權力;而這跟在屋外的情形卻大相逕庭:她們從不穿戴華服或首飾、而且將視線隱藏在面紗之後,換化為隱隱約約的影子。我常想像若從面紗後向外觀看,這可能會是一種在觀看的同時,卻不被外界反觀、隱藏、且被保護的感覺。如同是從Mashrabiya(按:當地傳統房屋窗戶上的木製幕簾)內朝外觀望,讓人自在地觀賞街景卻同時能保有個人空間和隱私。

那幾年我旅居在又乾又熱的中東國度,常常喜歡躲藏在清真寺裡,尤其是在建築物的影子下總是格外涼爽。但有時忽然撥雲見日,陽光滲入縫細,頓時出現的強光反射在白色的大理石上,干擾了手中的測光器。

這些清真寺看似沉著平靜。然而寺外的世界:黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、葉門、巴勒斯坦卻烽火不斷,老百姓受盡戰爭的苦難與煎熬,無所不在的哀號聲常傳遍千里。環繞在眾多雄偉壯麗的歷史遺跡中,經過戰後的摧殘,斷垣殘壁的景象造成強烈對比。利用光線明暗的互相配合,完全寫實地描繪出中東地區人民與當地環境間的互動關係,帶領大家作更深層次的思考和反思。

回教世界中圖像是神聖的(尤其在清真寺中),所以攝影師和相機的出現可能會引起某些禁忌。為了避免這些疑慮,我的keffiyeh(譯按:阿拉伯國家男士所戴的白色頭巾)就成了最實用的面紗,Leica相機躲在它的皺褶之中,只有一小部分的鏡頭外露。我的指尖在皺摺間迷失了方向,一切變得仰賴直覺,按下快門,捕捉剎那精彩,呈現最真實的中東。

攝影師簡介:Yves Hermes 伊夫‧艾瑪士

1967-1987 出生於瑞士日內瓦,畢業後成為經濟學者

1987-1988 十四個月的亞洲之旅:展開眼界

1989 中國東南部之旅:主要走訪少數民族部落

1990-1991 旅居於敘利亞 大馬士革:學習阿拉伯語及旅行鄰近地區

1997-2000 旅居於英國 蘇格蘭愛丁堡

2000-2005 旅居於南韓 首爾

2005-2008 現居台灣 台北

伊夫‧艾瑪士在孩提時代接下父親所贈的一台老式Konica相機之後,就一直把攝影當成是自己的主要興趣。後來,他的攝影配備也隨著作品的售出,而逐漸升級為Canon F1與幾個定焦鏡頭。1990年,他添購Leica M6、35mm Summicron、90mm Summicron及21mm Elmarit三個鏡頭。雖然,當時的他已開始使用數位相機多年,而且他也喜愛數位操作上的舒適感及簡易性。然而,每當進行認真嚴謹的拍攝時,他總使用LEICA M6-因為LEICA相機的影像質感是其他相機無法相提並論的。

他的作品及創作靈感深受到布列松(Cartier-Bresson)強烈的影響-尤其是對於拍攝時間的精確捏拿、拍攝時機與其倫理觀的調和。另外,像是攝影家Marc Riboud、Werner Bischoff、Sebastiao Salgado以及瑞士作家Nicolas Bouvier,這些曾見證世上的美麗與無情的藝術家們,也帶給艾瑪士在攝影上深遠的影響。

艾瑪士說:「我感到地非常幸運,能在過去的二十餘年間旅居這麼多不同地方,在這些地方的所見、所聞至今還在我的腦海中記憶猶新。在這些國家旅行時,我喜歡在街頭速寫創作,看著人們過著各自的生活,並等待從人們的眼中漸漸地接受我和相機的出現,就好像我是真的消失在人們的視線中了。」

- N.1

2021/06/19 黑白底片拍攝與沖洗班(..

- N.2

2021/06/06 黑白底片拍攝與咖啡顯..

- N.3

2021/05/29 黑白底片拍攝與沖洗班(..

- N.4

JENOVA吉尼佛Royal 15黑色炫風數位..

- N.5

極速炫風-吉尼佛攝影運動背包 spor..

-

DSLR必殺技超值包《旅遊攝影+必殺技》 狂省150元!不只可作為增進攝影技巧和觀念的參考書,更是一本認識世界風光的旅遊指南/王傳老師暢銷工具書

DSLR必殺技超值包《旅遊攝影+必殺技》 狂省150元!不只可作為增進攝影技巧和觀念的參考書,更是一本認識世界風光的旅遊指南/王傳老師暢銷工具書 -

史上最殺!★Canon 600D超值包★ 三書合購:Canon EOS 600D完全上手、Canon RAW檔修圖與影片編輯攻略、一定學得會!數位單眼入門)原價NT 948,限時特價

史上最殺!★Canon 600D超值包★ 三書合購:Canon EOS 600D完全上手、Canon RAW檔修圖與影片編輯攻略、一定學得會!數位單眼入門)原價NT 948,限時特價 -

【Nikon D3200 完全活用】最佳入門手冊.. 強調「拍照、錄影、分享」的Nikon D3200輕便單眼相機全新登場,開啟隨身記錄與生活攝影的「新單眼時代」。

【Nikon D3200 完全活用】最佳入門手冊.. 強調「拍照、錄影、分享」的Nikon D3200輕便單眼相機全新登場,開啟隨身記錄與生活攝影的「新單眼時代」。 -

【駕馭閃光燈】最完整的閃燈指導教本!! 若不熟悉閃光燈的特性和操控,它就有如一匹野馬,四處亂閃;當你認識它,馴服了它,閃光燈就變成一匹良駒,伴你擴展攝影題材,創作光影絕妙..

【駕馭閃光燈】最完整的閃燈指導教本!! 若不熟悉閃光燈的特性和操控,它就有如一匹野馬,四處亂閃;當你認識它,馴服了它,閃光燈就變成一匹良駒,伴你擴展攝影題材,創作光影絕妙.. -

【台灣私房景點全集】共5冊,合購73折.. 慶手札12周年!【北台灣晨昏攝影20處(增訂版)】+【中南臺灣晨昏攝影20處】+【北台灣溪流瀑布20景】+【北台灣人像攝影20處(增訂版)】..

【台灣私房景點全集】共5冊,合購73折.. 慶手札12周年!【北台灣晨昏攝影20處(增訂版)】+【中南臺灣晨昏攝影20處】+【北台灣溪流瀑布20景】+【北台灣人像攝影20處(增訂版)】..